应用技术型大学由转(zhuǎn)至转(zhuàn)的根子和模子

来源: 中国教育智库网 作者:张晓梅 时间:2017-09-14 文档编号:15053823483295

伴随着我国工业化进程的加快、信息化浪潮的加剧,经济发展方式的深刻转变,产业结构的转型升级,就业市场对人力资源的要求也发生着巨大变化,应用技术型专业人才的短缺日益突出,进而高等教育的结构性矛盾、应用技术型大学的转型成效也成为社会各界关注的热点。

一、根子:应用技术型大学“转”(zhuǎn)不了的实然考索

自2014年以来,国家就将优化调整高等教育结构作为重要战略,大力倡导“采取试点推动、示范引领等方式,引导一批普通本科高等学校向应用技术类型高等学校转型”(《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》国发[2014]19号),培养适应经济社会发展需要的高层次应用技术型人才。然而,转型之路漫浩浩,在将近四年的时间里,大多数应用技术型大学大多还是穿新鞋、走老路,应用技术型大学培养什么样的人、怎么培养人、培养得怎么样,还是处在一问“三不知”的状态。

(一)“靶子”:应用技术型大学有教无“类”?

人才类型决定着教育的类型,培养什么样的人和怎样培养人是教育要面对的永恒命题。应用技术型大学属于什么类、什么型?顾名思义,应用技术型大学首先是“大学”,属于高等教育的范畴,与其他学术型、研究型大学“同级不同类”;其次是技术。按照人才类型的学术型、工程型、技术型和技能型的“四分法”,应用技术型大学的培养目标为技术型人才,实践能力强于学术型人才和工程型人才,理论基础和专业功底又强于以“做”见长的技能型人才,是介乎二者之间的“中梁”;再次是应用,价值旨归在于其职业导向,用教学场相关理论解决职业场实际问题,以企业用人为导向,满足区域经济发展的需求。一言以蔽之,应用技术型大学处于现代职业教育体系的顶端,属于本科层次的职业教育,为其鸣锣开道的“三驾马车”是应用性、技术性、职业性。

明确了自身在高等教育结构中的角色与地位,明晰了在现代职业教育体系中的使命和责任,应用技术型大学才能凸显自身的功能与价值。然而,令人遗憾的是,应用技术型大学转型总体情况是“雷声大,雨点小”。究其原因:首先,很多地方本科高校在转型的过程中,走不出大学就是精英教育和学术型教育的误区,因此,时隔几年,办学依然是“种了别人的田,荒了自己的地”;其次,很多应用技术型大学谈“用”色变,谈“职”色变,认为技术技能人才是蓝领,转型就等于降格,心理上难接受,面子上下不来,这个心结打不开,自然是作壁上观者有之,浅尝辄止者有之,敷衍应付者有之,迷茫困惑者有之。

(二)“路子”:应用技术型大学转而无“型”?

转型需要建构与人才培养目标——应用技术型人才相匹配的培养模式和运行机制。教育部等三部委联合发布的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》指出应用技术型学是“以培养生产服务一线的高层次技术技能人才为主要任务,形成产教融合、校企合作的办学机制,推动产业先进技术应用与创新,提高区域公共服务,引领区域现代职业教育体系建设的院校”。就是说,应用技术型大学办学模式上需要“跨界”思维:将人才目标与产业需求对接,将学校教学和企业工作对接,将能力培养与职业要求对接。这个过程绝非一蹴而就,而是一个自我涅槃、自我革命的艰辛历程。

只可惜,应用技术型大学的跨界STYLE不太上镜。长期以来,高等院校“躲进小楼成一统”,对地方产业发展状况了解不深不细,对技术发展趋势的敏感程度不敢恭维,难以根据产业发展的实际需要对专业发展进行及时调整。部分高校尽管也提出要推进学科链、专业链与产业链对接,但在实践中却往往不知从何入手而不了了之。如何在培养体制上,让企业成为人才培养的参与者、合作者;如何在运行机制上,确保专业设置和人才培养充分体现市场需求导向,成熟的人才培养模式充其量,还处在“坐而谈”的阶段。

(三)“底子”:应用技术型大学供不应“求”?

“巧妇难为无米之炊”,应用技术型大学要培养出适应经济社会发展和行业企业需求的应用技术型人才,除了目标定位的明晰,模式设计的科学之外,还需要课程、师资、教学、环境等方面的必要条件做支撑,完成课程从“学”到“术”的转变,师资从“理”到“实”的转变,教学从“讲”到“做”的转变,环境从“静”到“动”的转变。近日,笔者对来自257所应用技术类本科院校对口实习和就业的学生进行了调查,摸了一下“底子”,以下几个结论引人深思:

1.课程改革力度不大,课程观念落后,所学非所用。

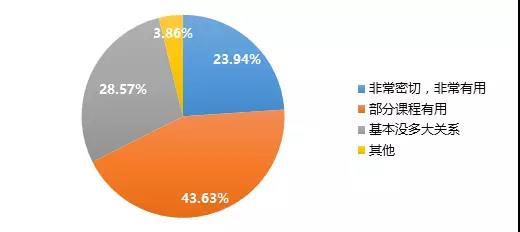

课程内容与实际工作岗位要求不相关、与技术发展趋势不匹配的情况较为严重,课程内容老套落后,乏善可陈,毫无能力体现,缺少创新特色,令人扼腕叹息。如下图所示,43.63%的学生认为在校所学专业课程只有一部分和实习就业后岗位工作任务之间关系密切一些。28.75%的学生认为在校所学课程和实际岗位工作任务基本没多大关系。

图1 学生所学专业课程和岗位工作之间的关系

2.教师能力结构失衡,教改动力不足,教学方法因袭陈旧。

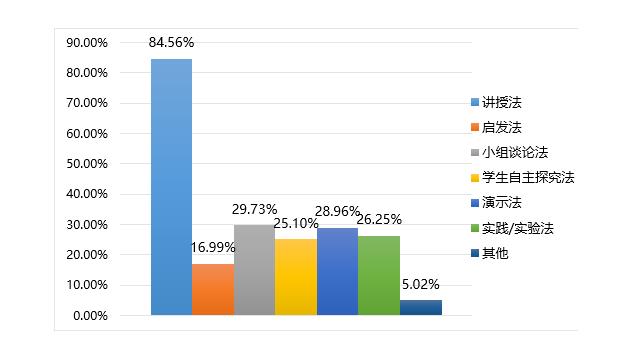

应用技术型大学学生的竞争力力取决于学校的培养力,学校的培养力取决于教师的动力和能力。而教师能力结构失衡、教改动力不足则是掣肘转型的顽固力量。关于能力失衡而言,应用技术大学的师资队伍应是理论素养和实践能力并行的“双师型”,站起来能说,走出去能干的“双能型”。与国外应用技术大学教师动辄就要五年、十年以上的企业从业经历不同,我国应用技术型大学教师的能力结构总体还是重理论轻实践,重科研轻教学的“瘸腿”状态。关于教改动力不足则复杂得多,面对转型、面对改革,高校教师泰半还存有旁观者心态,心理上还处在“舒适区”,而非“学习区”和“恐慌区”。而造成这种状况的背后的原因一方面源于地方高等教育资源还没有冗余到让老师产生“生存焦虑”的状态,招生和就业对教师自身利益还没有产生强关联;另一方面则是应用技术型大学并未建立与转型目标相契合、相配套的教师评价体系。评价的指标还参考学术型、研究型大学侧重教师的科研能力:发了多少论文、报了多少课题、上了多少课时,跟聘用、晋升、奖惩、薪酬高度相关,而至于课堂教学效果好不好、研究成果是否有应用价值,乃至学生的综合职业能力高不高,学校转型后的办学水平、办学质量和办学效益怎么样,对教师而言可谓“浮云”。改了不知有什么好处,不改也看不出有什么坏处,因此,与当今时代轰轰烈烈的教育信息化技术的改革和学生为主体的教练式、情景式、探究式、混学式等教学模式的改革趋势相比,大部分教师的教学方法明显单一、陈旧,教学效果效率差强人意,也就不足为奇了。调查显示:高达84.56%的教师上课最习惯、最常用的教学方法依然是讲授法。

图2 专业教师所使用的教学方法

3.理论教学与实践教学比例悬殊,实验实践条件差强人意。

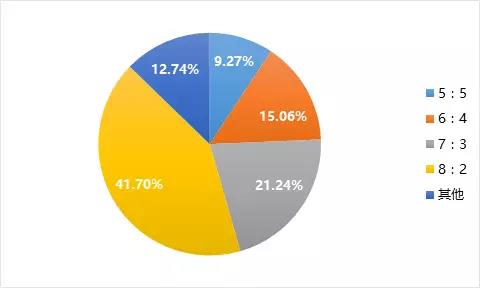

应用技术大学的人才培养路径只有以实践性教学为主,才能最大限度地使学生获得工作所需的专业能力、方法能力和社会能力。但是,大多数学校采取的是在校三年,最后一年实习的“3+1”模式,实验室设施设备不足,迭代速度慢,不能顺应工业4.0背景下行业企业发展的技术趋势。自大一至大三的三年时间,学生很少接触职场,“无论魏晋,更不知有汉”。调查显示,41.70%的学校实习实践课程只占到总课时的20%。

图3 理论学习时间和实验实践时间的比例

二、“模子”:应用技术型人才培养“转”(zhuàn)得动的应然选择

培养应用技术型人才是一个系统工程,除去紧密的产教融合、校企合作的培养模式的保障、完善的政策体系的保障、强有力的管理创新保障、雄厚合理的师资保障之外,更重要的是依据高层次技术人才职业能力成长的规律和应用技术型人才培养的规律,构建起保障人才培养质量的“道场”。笔者以北京絡捷斯特科技发展股份公司(简称logis)践行五年的长风模式为例,说明应用技术型人才培养的三维结构。长风模式以职业资历架构为依据,以情境化数字资源为载体,以综合职业能力培养为核心,搭建起混合学习的教学场景,构建职业成长与终身学习新生态的人才培养模式。如下图:

图4 长风模式结构图

(一)“场子”:应用技术型人才“在哪学”的场景革命

环境塑造人,应用技术型大学首先需要具备满足应用技术型人才的教学环境,回答好“在哪学”的问题。现阶段,“大智移云”成为信息技术新时代的特征,李彦宏甚至呼吁要将思维调到AI频道。符合时代特质的教育是云教育+实践场,在学生“学”与“习”的空间充分融入信息化技术,营造满足应用技术型人才培养的智慧化教育环境与信息化实践场所。如上图“环境层”所示,基于教学云平台,依托数字化学习中心、创新实验中心/校内外实践中心,打破教学时间和空间的限制,打破理论课和实践课的界限,将专业课程的理论教学、实践教学融于一体,师生双方教学做一体,理与实交替,知和行合一,满足“数字原住民”的数字化、智慧化学习需求,搭建起线上&线下、理论&实践、工作&学习相融合的混合学习场景,才能释放应用技术型人才培养的潜能和张力。

(二)“里子”:应用技术型人才“学什么”的源头活水

以职业性、应用性、技术性为核心特征的应用技术性人才培养需建立与之相适应的“应用型”课程体系、教学体系、评价机制等。课程体系要来源于企业,教学体系要融入于企业,评价机制要服务于企业。如上图“内容层”所示,要想实现专业人才培养与企业人才需求无缝对接,需以职业资历架构(职业标准)为依据,构建以工作任务为载体、工作过程为导向、职业能力培养为主线的教学资源体系且要周期、动态更新。“学什么”,“适不适合学”,“学的适不适合”的前提是理性的课程思维,课程学习内容必须紧跟产业、行业需求变化而变化,才能使人才培养工作为有源头活水来。而且,学习的结果依托于行业、企业等第三方机构所运行的职业认证体系和质量监控体系,也能最大程度地避免教育者既当“裁判员”又当“运动员”的问题。

(三)“位子”:应用技术型人才“学得好”的生涯管理

有品牌的学校一定不会只管入口旺不旺、不管出口畅不畅;负责任的教师一定不会只关注学生的“一阵子”,不关心学生的“一辈子”;高质量的教学一定不会只关心教学的“现在时”,不关心教学的“将来时”。如上图“服务层”所示,运用信息技术与大数据分析手段,持续跟踪学生个人学习、工作的全部轨迹,提供从职业认知、职业能力培养、企业实习到就业管理、职业晋升的全过程服务,依托长风网个人中心,记录学生在校学习考核、在职培训、职业认证等学习成果,实现基于学分银行的学分累积与转换,便可实现对应用技术型人才终身学习与职业生涯管理。

长风模式在200多所院校的实践验证中焕发出强大的生命力和自组织能力。以经管类专业长风模式的应用为例。在技术的强大驱动下,智慧供应链成为未来发展的强劲趋势,身处供应链中的企业在信息流、物流、资金流等方面更加紧密对接,带动生产模式和组织模式的快速变革,形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展形态。这对培养应用技术型人才为使命的应用技术型大学专业建设和人才培养提出了严峻的挑战:高校需要逐步打破采购、物流、电子商务、市场营销、财计等专业的界限,进行跨专业整合,更需要培养大量满足数据驱动的网络协同为特征的供应链一体化人才。基于高校大商科专业改革的压力和人才培养的内在需求,我们提出了智慧供应链人才培养的长风模式。在环境层,以教学云平台、综合性模块化大型仿真实践软件为载体,按照智慧供应链运作模式和流程,搭建融理论探究、案例学习、拟真实践的教学环境;在内容层,以物流产业供应链方向职业资历架构为依托,开发和迭代基于智慧供应链岗位能力需求的能力单元和能力标准;以学习任务为载体建设数字化资源体系,并提供智慧供应链国际职业认证;在服务层,为学生提供入学前的职业测评、入学后的课程及认证服务、在校期间的工学交替、实习实践服务、毕业后的就业推荐服务以及职业成长通道管理服务等。通过环境层、内容层、服务层的三维构建,为高校大商科的整合和智慧供应链人才的培养提供必然、必要和可行的一体化设计、产品和服务。

爱因斯坦说:提出一个问题,往往比解决一个问题更重要。应用技术型大学转型是中国高等教育结构改革的一件大事,这不仅关涉大批本科高校的定位与运行,大量在校学生的学业与未来,更关涉到中国经济的健康良序发展。应用技术型大学的转型成功之路需要应用技术型大学重塑教育价值观、人才观、发展观,从顶层进行科学设计、系统重构,从学校教育单行道扩展到上下衔接、左右贯通的教育“立交桥”。教育的目的是让学生享受教育,教育的最高境界就是让学生享受适合自己的教育。为而不恃,长而不宰,各安其位,各得其所,则应用技术型人才培养善莫大焉。

作者介绍

张晓梅,女,1970年11月生人,现为北京絡捷斯特科技发展股份有限公司常务副总经理,博士后,副研究员。先后于河北师范大学、北京师范大学获得文学学士、教育硕士、文学博士学位,2006年进入中国社会科学院从事博士后研究。人力资源社会保障部职业培训智库专家、人力资源和社会保障部一体化课程改革专家、中国职工教育与职工培训协会科研成果评审专家;注册国际职业培训师,管理咨询师。

扫一扫分享本页

上一篇:没有了 下一篇:加快建设教育强国

编者按全美创业教育调查是美国针对高校创业教育开展的历史最久远、最具综合性的调查。全美创业教育调查从高校创业教育项目模式和类别、创业教育项目资金来源、创业教育发展趋势等方面详细探究了美国高校创业教育发展动态,不仅有助于推动美国创业教育的持续良性发展,也对推动我国高校创业教育发展具有积极的借鉴意义。美国是世界上最具创业精神、活力和灵活性的经济体之一。相关数据显示,初创企业是美国经济...[详细]

编者按全美创业教育调查是美国针对高校创业教育开展的历史最久远、最具综合性的调查。全美创业教育调查从高校创业教育项目模式和类别、创业教育项目资金来源、创业教育发展趋势等方面详细探究了美国高校创业教育发展动态,不仅有助于推动美国创业教育的持续良性发展,也对推动我国高校创业教育发展具有积极的借鉴意义。美国是世界上最具创业精神、活力和灵活性的经济体之一。相关数据显示,初创企业是美国经济...[详细]

2018年12月17日15:24